1949年10月,中华人民共和国成立后的首次新型运动会在北京先农坛体育场举办。如今,中国体育在不断超越自我中变得日益强大。

清晨,曙光照在先农坛体育场。伴着鸟叫,球场外圈跑道上,年轻的田径运动员正练慢跑。进入综合训练馆,四围绿墙透着“老劲儿”,顶头是两行大字:“全运会夺金,为先农坛添彩;奥运会夺金,为北京人民争光!”

在北京,相对于“鸟巢”“水立方”“冰丝带”等大型现代体育场馆,先农坛体育场的名号似乎不太起眼,可这丝毫不影响它在中国体育发展史上的地位:1949年10月22日,新中国首次新型运动会——首都人民体育大会在此举办,3万多人参与;这儿,是毛泽东唯一一次现场观看国际足球比赛的地方;中华人民共和国成立后的前10年里,它一直被作为国家体育场来使用。

积贫积弱的旧中国,曾长期被西方列强讥为“东亚病夫”。1949年之前,中国人体质普遍羸弱、体育水平低下,从未产生过世界冠军。1949年10月,新中国诞生不到20天就召开了全国体育工作者代表大会,商议体育发展大计。首都人民体育大会正是在此背景下举办的。

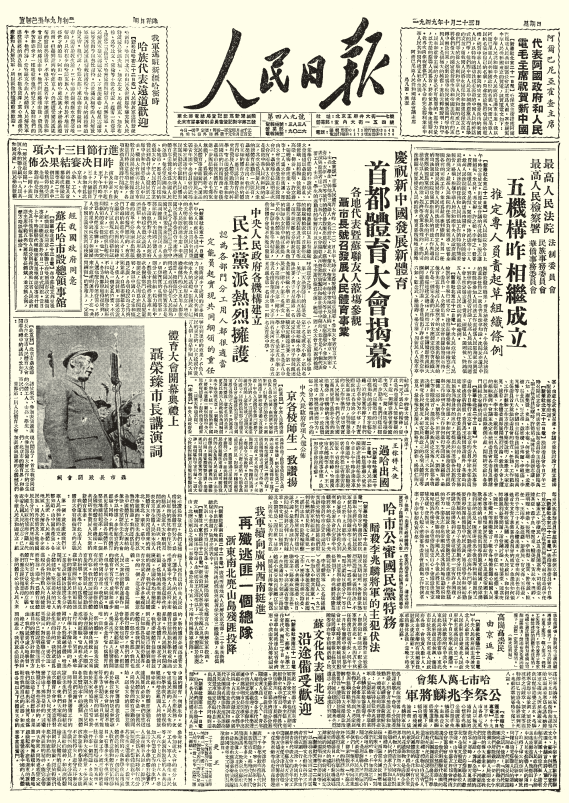

同年10月23日的人民日报和一部黑白纪录片,留存了当年首都人民体育大会的盛况。场地虽简陋,但包括工人、农民、学生、解放军、运动员、普通市民在内,所有人脸上都洋溢着新中国的蓬勃朝气。“从来不准进入运动场的工人,今天也有权利参加拔河竞赛了!”

纪录片里这句旁白,道出新中国、新政权对人民的意义。

褪去历史尘埃,曾经的国家体育场已变成高水平竞技体育人才的培养基地:有名的先农坛体育运动技术学校(前身是北京体工大队)就设在这里。

下午两点,乒乓球馆内,40多名小队员跟着教练“上能力”“上质量”。正手、反手,拉球、扣杀……几分钟下来,小队员们拍着胸脯气喘吁吁,无氧的高强度训练挑战着他们的体能。教练员杨凯说,这是在“拉极限”。通过不断苦练,手上分寸会形成下意识的动作。“这么小的球,兼具力量、速度和旋转,得练、得琢磨。没什么捷径,只有练!”

隔壁体操训练馆,小队员正在不同的器械上旋转、腾空。体操男队主教练陈刚对记者如数家珍:“一线队12名队员,3人拿过全国冠军,4人全国前三。多年来,体操男女队共培养出8名世界冠军。”

郎平、张津京、张怡宁、马龙、丁宁、滕海滨、何可欣……这些响当当的名字,都从先农坛走出。至2021年,先农坛体校共培养各类体育人才1万余人,其中世界冠军和奥运冠军68人次,亚洲冠军27人次,全国冠军1241人次,堪称国内体育界名副其实的“神坛”。

20世纪50年代初,先农坛体育场仅有一个带看台的简易田径足球场,外面是铁皮封顶的棚子,场内遍地石砾,时常灰尘弥漫。老一代中国体育人“席棚里上课、看台下安家”,筚路蓝缕,创业维艰。

先农坛体校办公室主任王晨曦告诉记者,经过多次改建,现在的先农坛场馆设施齐备,运动员吃住、训练、上文化课、康复、身体机能监测等需求,都能一站式搞定。

条件好了,但“艰苦奋斗、敢为人先”的先农坛精神仍在激励着“后浪”们。

体操馆里,记者见到一名正在蹦床上练习的小队员。她9岁入校,已在先农坛度过了8个年头,最好成绩是全国亚军。受过伤,遇过挫,但从没想过放弃:“得拼命训练,用好成绩证明自己,也给先农坛争光。”用女队助理教练刘越的话讲,“只有到极限才可能突破自己,战胜自己往往比战胜对手更重要”。

的确,中国体育就是在不断超越自我的过程中变得日益强大。越来越多体坛健儿在国际赛场赢得荣誉,越来越多中国人在体育运动中发现生命之美,中国还成功举办了北京奥运会、北京冬奥会……

73年前的先农坛体育场,为新中国体育发展迎来了第一缕曙光。

那一天,聂荣臻在首都人民体育大会上说:“随着中华人民共和国的诞生,我们就必须给予中国的体育一个新生命,使它能为国防与生产服务,使它成为民族的、人民大众的、科学的教育工具,能保卫祖国和增进祖国人民的健康和幸福。”

多么自信!多么豪迈!

(本文来源于人民出版社出版的《来这里打卡——跟着人民日报走进历史深处》)

- 上一篇:中朝友谊桥:打不断、炸不烂的钢铁运输线

- 下一篇:新华书店与党的出版故事